活動(dòng)信息首頁(yè)>信息天地 > 活動(dòng)信息 >

歷史回眸專(zhuān)題展覽——上古時(shí)期(10)

資料來(lái)源:西城區(qū)青少年兒童圖書(shū)館 發(fā)布日期時(shí)間:2016-03-01 瀏覽量:1228 次

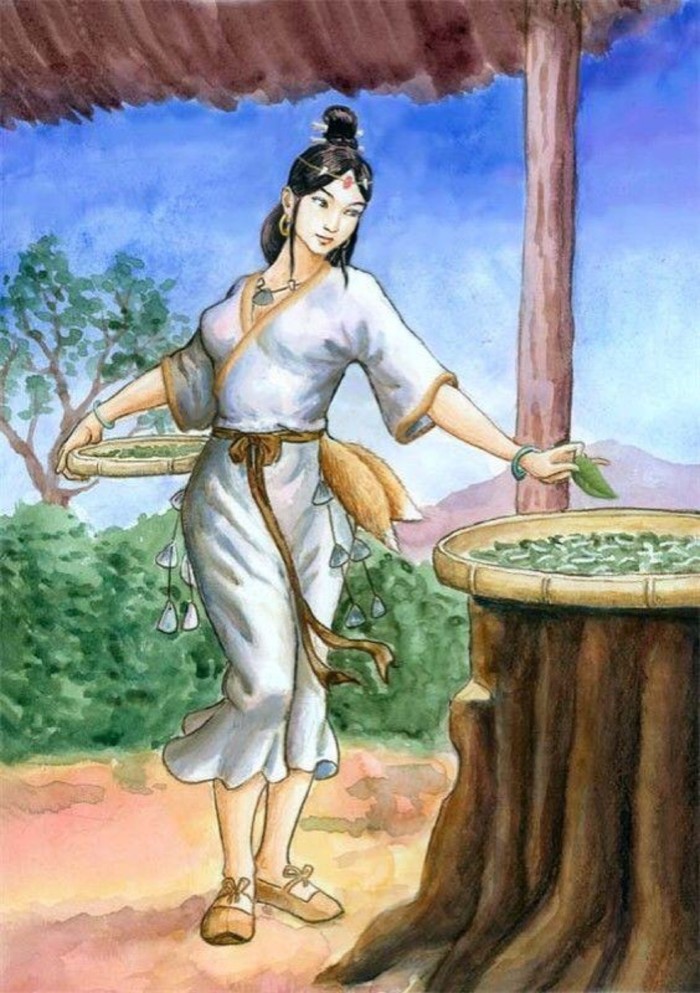

嫘祖始蠶 的時(shí)間

中國(guó)是世界上最早開(kāi)始養(yǎng)蠶、繅絲和織綢的國(guó)家,這點(diǎn)已成定論,但是,關(guān)于養(yǎng)蠶的起源,卻存在許多一時(shí)難以解決的爭(zhēng)論。

流行最廣和影響最大的一種論點(diǎn)是“嫘祖始蠶”。螺祖是傳說(shuō)中的北方部落首領(lǐng)黃帝軒轅氏(公元前2550年)的元妃。據(jù)《隋書(shū)。禮儀志》記載,北周(557—581年)尊螺祖為“先蠶”(即始蠶之神)。《通鑒外紀(jì)》記載:“西陵氏之女螺祖為帝之妃,始教民育蠶、治絲繭以供衣服。”《路史》則稱(chēng):“伏羲化蠶,西陵氏始養(yǎng)蠶,故《淮南蠶經(jīng)》云‘西陵氏勸蠶稼,親蠶始此’。”這種說(shuō)法在宋元以后開(kāi)始盛行。直至本世紀(jì)五十年代,中外有關(guān)文獻(xiàn)在涉及我國(guó)養(yǎng)蠶起源問(wèn)題時(shí),幾乎都以基本贊同的態(tài)度加以引述。1926年,我國(guó)考古工作者在山西夏縣西陰村新石器時(shí)代遺址發(fā)掘到割得很平整的半只蠶繭。這件事引起了國(guó)內(nèi)外學(xué)術(shù)界的極大興趣。有人把這半只蠶繭與“螺祖始蠶”說(shuō)互相印證,由此推定仰韶文化時(shí)期黃河流域養(yǎng)蠶業(yè)的存在。

但是,從50年代起,史學(xué)界有不少人對(duì)“螺祖始蠶”說(shuō)提出異議。他們的主要理由是這一說(shuō)法出現(xiàn)較遲。《史記》中雖然提到黃帝娶西陵氏之女螺祖為妻,但沒(méi)有說(shuō)起“始蠶”,可見(jiàn)漢初這一說(shuō)法尚未出現(xiàn),《通鑒外紀(jì)》為北宋末年的著作;《路史》是南宋人撰寫(xiě)的。《路史》中提到的《淮南(王)經(jīng)》一般被認(rèn)為是偽書(shū)。雖然北周把螺祖尊為先蠶,但在此以前北齊(550—577年)也曾把黃帝作為始蠶之神進(jìn)行祭祀。同時(shí),一些著名考古學(xué)家對(duì)西陰村的半只蠶繭提出質(zhì)疑,認(rèn)為這個(gè)發(fā)現(xiàn)是靠不住的孤證,大概是后世混人的東西,例如,夏鼐提出:“在華北黃土地帶新石器時(shí)代遺址的文化層中,蠶絲這種質(zhì)料的東西是不可能保存得那么完好的;而新石器時(shí)代又有什么鋒利的刃器可以剪割或切割蠶繭,并且使之有‘極平直’的邊緣呢?”(《我國(guó)古代蠶桑絲綢的歷史入見(jiàn)《文物》1972年第2期)這些異議和質(zhì)疑雖然擁有很多支持者,但遠(yuǎn)沒(méi)有得到所有有關(guān)研究者的贊同。有人認(rèn)為,“螺祖始蠶”說(shuō)雖然出自后人的推想、但作為時(shí)代化身而言,早在黃帝時(shí)代我國(guó)已有養(yǎng)蠶業(yè)是基本可信的。頗具權(quán)威性的《中國(guó)紡織科學(xué)技術(shù)史(古代部分)》(陳維稷主編,科學(xué)出版社1984年版)就持這種觀點(diǎn)。對(duì)于夏鼐的意見(jiàn),也有人發(fā)表反駁文章。例如,日本學(xué)者布目順郎認(rèn)為,在雨量極小的黃土高原,蠶繭完全可以保存四五千年以上;他宣稱(chēng)自己用薄的石片和骨片(模擬當(dāng)時(shí)人的生產(chǎn)工具)進(jìn)行試驗(yàn),結(jié)果切割的蠶繭確實(shí)邊緣平直。

另一方面,50年代末以來(lái),長(zhǎng)江下游地區(qū)一系列新石器時(shí)代遺址的考古發(fā)現(xiàn),使有關(guān)養(yǎng)蠶起源的爭(zhēng)論更趨復(fù)雜。1958年,浙江吳興錢(qián)山漾出土了一批絲織品,經(jīng)鑒定其絕對(duì)年代距今已有四五千年;1963年,江蘇吳江梅堰出上了飾有蠶紋的黑陶;1977年;浙江余姚河姆渡出土了紡織工具組件和飾有蠶紋和編織紋的牙雕小盅(距今6000多年)。許多學(xué)者認(rèn)為,蠶紋在陶器和牙雕上的出現(xiàn),表明了當(dāng)時(shí)人類(lèi)對(duì)蠶的認(rèn)識(shí)程度以及蠶與人類(lèi)的密切關(guān)系,蠶紋和編織紋以及紡織工具的一起出土,說(shuō)明了蠶絲在紡織中的應(yīng)用;綜合這一系列發(fā)現(xiàn),則證明了東南地區(qū)也是養(yǎng)蠶業(yè)的一個(gè)發(fā)祥地,這里開(kāi)始養(yǎng)蠶的時(shí)代甚至早于傳說(shuō)中黃帝螺祖所代表的時(shí)代。但是,也有人認(rèn)為,浙江地區(qū)的古代文化落后于中原,錢(qián)山漾下層可能包括不同時(shí)代的遺存,甚至可能經(jīng)過(guò)部分的擾亂。為此,當(dāng)時(shí)參加錢(qián)山漾考古發(fā)掘的同志對(duì)發(fā)掘過(guò)程進(jìn)行了認(rèn)真的回憶,基本上排除了擾亂的可能性,但是,由于回憶時(shí)距發(fā)掘時(shí)間較長(zhǎng),確定某些細(xì)節(jié)有困難。又有人認(rèn)為,錢(qián)山漾地區(qū)出土的絲織物,使用的不一定是家蠶纖維,也可能是柞蠶絲等野生蠶絲。紡織界的有關(guān)人員,使用石臘切片和顯微投影等方法,對(duì)錢(qián)山漾出上絹片重新做了鑒定,證實(shí)它們確實(shí)屬于人工養(yǎng)育的家蠶絲。但是,他們又承認(rèn),由于出土絹片數(shù)量大少,碳化程度嚴(yán)重,分析工作受到一定局限。此外,對(duì)于河姆渡等地出土器物上的紋飾究竟是蠶還是其他昆蟲(chóng)的形象,目前還存在不同的意見(jiàn)。

網(wǎng)站名稱(chēng):北京市西城區(qū)青少年兒童圖書(shū)館中華人民共和國(guó)信息產(chǎn)業(yè)部網(wǎng)站備案號(hào):京ICP備05085450號(hào) |